शनिवार, 20 नवंबर 2021

बाल विकास की अवस्थाएं, विशेषताएं, महत्व एवं शिक्षा का स्वरूप

शैशवावस्था :-

बालक के जन्म के पश्चात् से पाँच वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। यह अवस्था बालक का निर्माण काल होती है। इसी काल में बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में बालक का जितना अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है, उतना ही अच्छा और उत्तम उसका विकास और जीवन होता है।

जन्म के उपरांत नवजात शिशु के भार, अंगों और गतिविधियों में पांच वर्ष की अवस्था तक परिवर्तन दिखाई देते है। विकास के साथ-साथ इनमें स्थायित्व आने लगता है।

शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं :-

शैशवावस्था की विशेषताएं नीचे दी गईं है :-

1. शारीरिक विकास में तीव्रता :-

शैशवावस्था के प्रथम तीन वर्षो में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। तीन वर्ष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। उसकी इंद्रियों, आंतरिक अंगों और मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है।

2. मानसिक क्रियाओं की तीव्रता :-

शैशवावस्था में शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे-ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। तीन वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सब मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती हैं।

3. सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता :-

शैशवावस्था में शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्र होती है, और वह अनेक आवश्यक बातों को तुरंत लिख लेता है।

4. कल्पना की सजीवता :-

चार वर्ष के बालक की कल्पना में बहुत सजीवता होती है। वह सत्य और असत्य में अन्तर नहीं का पाता है। फलस्वरूप, वह झूठ बोलने जैसा लगता है।

5. दूसरों पर निर्भरता :-

जन्म के बाद शिशु कुछ समय तक बहुत असहाय स्थिति में रहता है, उसे भोजन और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा प्रेम और सहानुभूति पाने क लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।

6. आत्म प्रेम की भावना :-

शैशवावस्था में शिशु अपने माता, पिता, भाई, बहन आदि का प्रेम प्राप्त करना चाहता है। पर साथ ही वह यह भी चाहता है कि प्रेम उसके अलावा किसी और को न मिले यदि और किसी के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता हैं, तो उसे उससे ईष्यों होने लगती है।

7. नैतिकता का विकास :-

शैशवावस्था में शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिनमें उसको आनन्द आता है।

8. मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार :-

शैशवावस्था में शिशु का अधिकांश व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृतियां होती हैं, यदि उसे भूख लगती है, तो उसे जो भी वस्तु मिलती है, उसी को अपने मुह में रख लेता है।

9. सामाजिक भावना का विकास :-

शैशवावस्था के अन्तिम वर्षो में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। छोटे भाईयों, बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसन्द करता है। वह अपने वस्तुओं और खिलौनों को दूसरे के साथ साझा करता है।

10. दूसरे बालकों में रूचि या अरुचि :-

शैशवावस्था में शिशु में दूसरे बालकों के प्रति रूचि या अरूचि हो जाती है। बालक एक वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रूचि व्यक्त करने लगता है। आरंभ में इस रूचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, लेकिन जल्द हि यह रूचि एवं अरूचि के रूप में प्रकट होने लगता है।

11. संवेगों का प्रदर्शन :-

दो वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हौ जाता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु के मुख्य रूप से चार संवेग माने हैं– भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा।

12. काम-प्रवृत्ति :-

बाल-मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शैशवावस्था में काम-प्रवृत्ति वहुत प्रबल होती है, पर वयस्को के समान वह उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। अपनी माता का स्तनपान करना और यौनागों पर हाथ रखना बालक की काम प्रवृत्ति के सूचक हैं।

13. दोहराने की प्रवृत्ति :-

शैशवावस्था में शिशु में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। उसमें शब्दों और गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है।

14. जिज्ञासा की प्रवृत्ति :-

शैशवावस्था में शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वह अपने खिलौने में तरह-तरह के प्रयोग करता है। वह उसको फर्श पर फेंक सकता है। वह उसक भागों को अलग अलग कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न बात्तों और वस्तओं क बारे में “क्यों” और “कैसें” प्रश्न पूछता है।

15. अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति :-

शैशवावस्था में शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने माता-पिता, भाई-बहन आदि के कार्यो और व्यवहार का अनुकरण करता है।

16. अकेले व साथ खेलने की प्रवृति :-

शैशवावस्था में शिशु में पहले अकेले और फिर दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। बहुत छोटे में शिशु अकेले खेलना पसंद करते हैं। अन्त में वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में ज्यादा रुचि लेता है।

शैशवावस्था का महत्व :-

इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता-पिता पर निर्भर रहता है उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जीवन के प्रथम दो वर्षों में बालक अपने भविष्य के जीवन की आधारशिला रखता है। व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है, वह आरंभ के चार-पांच वर्षों में ही बन जाता है।

व्यक्ति में कुल जितना मानसिक विकास होता है, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक में ही हो जाता है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के आने वाले जीवन का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए शैशवावस्था में शिशु को जितना उत्तम और अच्छा निर्देशन दिया जाएगा उसका उतना ही अच्छा विकास होगा।

मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में अनेकों अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला है, कि सब अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शैशवावस्था के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं–

बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में इसका क्या स्थान है।ऐडलर के अनुसार

व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा तीन वर्ष की आयु तक हो जाता हैं

।गुडलर के अनुसार

शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप :-

1. शैशवावस्था में शिशु अपने विकास के लिए शान्त, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण चाहता है । अत: घर और विद्यालय में उसे इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए।

2. शैशवावस्था में शिशु अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। माता-पिता और शिक्षक को उसे डांटना या पीटना नहीं चाहिए। उन्हे उसके प्रति सदैव प्रेम, शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए।

3. शैशवावस्था में शिशु सब विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शान्त काना चाहता है, माता-मिता और शिक्षक को उसके प्रश्नों के उत्तर देकर, उसकी जिज्ञासा को शान्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

4. शैशवावस्था में शिशु कल्पना की दुनिया में मग्न रहता है, इसलिए उसे ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाये।

5. शैशवावस्था में शिशु को आत्म निर्भरता से स्वयं सीखने, काम करने और विकास करने की प्रेरणा मिलती है। अत: उसको स्वतंत्रता प्रदान करके आत्म-निर्भर बनने का अवसर दिया जाना चाहिए।

संस्कृतच्छात्रोऽहम्।

वर्तमानसमये प्रयागराजनगरे निवसामि।

मम जन्मस्थानम् - सीतापुर उत्तरप्रदेशः वर्तते।

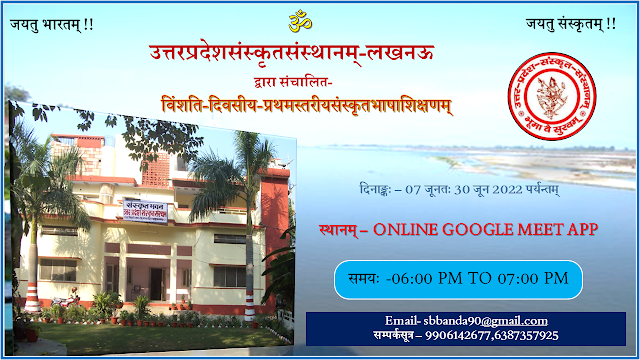

समपर्कः - 9906142677,

ईमेल- sbbanda90@gmail.com,

संस्कृतच्छात्रोऽहम्।

वर्तमानसमये प्रयागराजनगरे निवसामि।

मम जन्मस्थानम् - सीतापुर उत्तरप्रदेशः वर्तते।

समपर्कः - 9906142677,

ईमेल- sbbanda90@gmail.com,

बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र

विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यन्त किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मन्द होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अन्तर्गत किया जाता है, उसे बाल-मनोविज्ञान कहा जाता है परन्तु अब मनोविज्ञान की यह शाखा ‘बाल-विकास’ कही जाती है । मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले पचास वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। वर्तमान समय में ‘बाल विकास’ के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रूचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योकि इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धिशाली और प्रशसंनीय बनाने में महत्वपूर्ण यागेदान दिया है।

बाल विकास का अर्थ

बाल विकास, मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अन्तर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है, जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणामस्वरूप बालक, जो भावी समय की आधारशिला होता है, वह भी प्रभावित होता है।

बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

क्रो और क्रो के अनुसार- ‘‘बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गभर्काल के प्रारम्भ से किशोरावस्था की प्रारम्भिक अवस्था तक करता है।’’

जेम्स ड्रेवर के अनुसार- ‘‘बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है।’’

3. थॉम्पसन के शब्दों में- ‘‘ बाल-मनोविज्ञान सभी को एक नयी दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है।’’

हरलॉक के अनुसार- ‘‘आज बाल-विकास में मुख्यतः बालक के रूप व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है, जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं |

बाल-विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है। कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक।’’

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।

बाल विकास की आवश्यकता

बाल विकास अनुसन्धान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बनाने में बाल-मनोविज्ञान का योगदान प्रशसंनीय है। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल-मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे- बालक के माता-पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल- चिकित्सक आदि। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल- मन और बाल- व्यवहारों के रहस्यों को भली-भाँति समझ सकते है। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है। जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। किस अवस्था में बच्चे की कौन-सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात् ही हो सकगेा। उदाहरण के लिए एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए, जब वह चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं।

अतः बाल-मनोविज्ञान की एक व्यावहारिक उपयोगिता यह भी है कि यह बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यावहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते है। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयोंऔर दोषों तथा उसकी प्रवत्तियों और उसके व्यक्तित्व से सम्बन्धित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल-मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। इसी प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अन्तर्गत वह बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। अन्त में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल-मनोविज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। बाल-मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन लिये रहता है।

बाल विकास का क्षेत्र

बाल विकास के क्षेत्र

गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार सम्बन्धी समस्याएँ सम्मिलित हैं। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन-कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन किन कारणों से, कब और क्यों होते हैं, आदि। बाल-विकास का क्षेत्र दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अन्तर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न पक्रार की हो सकती है।

वातावरण और बालक-

बाल-विकास में इस समस्या के अन्तर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यह कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्वितीय यह कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस पक्रार प्रभावित करता है? अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है।

बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन-

बाल विकास में वैयक्तिक भिन्नताओं तथा इससे सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता हैं | व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है- शरीर रचना सम्बन्धी भेद, मानसिक योग्यता सम्बन्धी भेद, सांवेगिक भेद, व्यक्तित्व सम्बन्धी भेद, सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी भेद तथा भाषा विकास सम्बन्धी भेद आदि।

मानसिक प्रक्रियाएँ-

बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है जैसे- प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिन्तन, साहचर्य आदि। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। प्रथम यह कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की यह विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएँ किस रूप में पाई जाती है, इनकी क्या गति है आदि। द्वितीय यह कि इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है तथा इनके विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं।

बालक-बालिकाओं का मापन-

बाल-विकास के क्षेत्र में बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्याकंन से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में उसकी समस्याएं क्या है और उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है?

बाल व्यवहार और अन्तःक्रियाएँ-

बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार की अन्तःक्रियाओं का अध्ययन भी होता है। बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओ और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय-समय पर अन्तःक्रियाएँ होती रहें। एक बालक की ये अन्तःक्रियाएँ सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन या संघर्ष, तनाव और विरोधी प्रकार की भी हो सकती है। बाल-मनोविज्ञान में इस समस्या का भी अध्ययन होता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अन्तःक्रियाओं में कौन-कौन से और क्या-क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस पक्रार की है ?

समायोजन सम्बन्धी समस्याएँ-

बाल विकास में बालक के विभिन्न पक्रारकी समायोजन -समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। साथ ही इस समस्या का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न-भिन्न समायोजन क्षेत्रों (पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि) में भिन्न-भिन्न आयु स्तरोंपर बालक का क्या और किस प्रकार का समायोजन है। इस क्षेत्र में कुसमयोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है।

विशिष्ट बालकों का अध्ययन-

जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओऔर विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असमान्यता के लक्षण उत्पन्न हो जाते है। बाल विकास में इन विभिन्न असमानताओं व इनके कारणों और गतिशीलता का अध्ययन होता है। विशिष्ट बालक की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं- शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक एवं समस्यात्मक बालक आदि।

अभिभावक बालक सम्बन्ध-

बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिवावकों और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक-बालक सम्बन्ध का विकास, अभिभावक, बालक संबंधों के निर्धारक, पारिवारिक संबंधों में ह्रास आदि समस्याओं का अध्ययन बाल-विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएँ बाल-विकास की परिसीमा या क्षेत्र में आती हैं।

संस्कृतच्छात्रोऽहम्।

वर्तमानसमये प्रयागराजनगरे निवसामि।

मम जन्मस्थानम् - सीतापुर उत्तरप्रदेशः वर्तते।

समपर्कः - 9906142677,

ईमेल- sbbanda90@gmail.com,

संस्कृतच्छात्रोऽहम्।

वर्तमानसमये प्रयागराजनगरे निवसामि।

मम जन्मस्थानम् - सीतापुर उत्तरप्रदेशः वर्तते।

समपर्कः - 9906142677,

ईमेल- sbbanda90@gmail.com,

रविवार, 14 नवंबर 2021

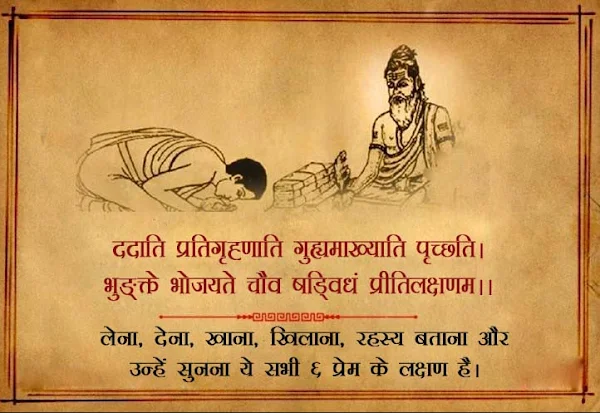

सुभाषितम्

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।

संस्कृतच्छात्रोऽहम्।

वर्तमानसमये प्रयागराजनगरे निवसामि।

मम जन्मस्थानम् - सीतापुर उत्तरप्रदेशः वर्तते।

समपर्कः - 9906142677,

ईमेल- sbbanda90@gmail.com,

संस्कृतच्छात्रोऽहम्।

वर्तमानसमये प्रयागराजनगरे निवसामि।

मम जन्मस्थानम् - सीतापुर उत्तरप्रदेशः वर्तते।

समपर्कः - 9906142677,

ईमेल- sbbanda90@gmail.com,

सुभाषितम्

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः।

नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति।।

अर्थ –

व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य होता है, व्यक्ति का परिश्रम ही उसका सच्चा मित्र होता है। क्योंकि जब भी मनुष्य परिश्रम करता है तो वह दुखी नहीं होता है और हमेशा खुश ही रहता है।

संस्कृतच्छात्रोऽहम्।

वर्तमानसमये प्रयागराजनगरे निवसामि।

मम जन्मस्थानम् - सीतापुर उत्तरप्रदेशः वर्तते।

समपर्कः - 9906142677,

ईमेल- sbbanda90@gmail.com,

संस्कृतच्छात्रोऽहम्।

वर्तमानसमये प्रयागराजनगरे निवसामि।

मम जन्मस्थानम् - सीतापुर उत्तरप्रदेशः वर्तते।

समपर्कः - 9906142677,

ईमेल- sbbanda90@gmail.com,

सुभाषितम्

अन्यायोपार्जितं वित्तं दस वर्षाणि तिष्ठति।

प्राप्ते चैकादशेवर्षे समूलं तद् विनश्यति।।

अर्थ–

गलत तरीके से और अन्याय करके कमाया हुआ धन 10 वर्षों तक ही संचित किया हुआ रह सकता है। लेकिन वह धन अपने मूलधन सहित पूरा ग्यारहवें वर्ष नष्ट हो जाता है।

संस्कृतच्छात्रोऽहम्।

वर्तमानसमये प्रयागराजनगरे निवसामि।

मम जन्मस्थानम् - सीतापुर उत्तरप्रदेशः वर्तते।

समपर्कः - 9906142677,

ईमेल- sbbanda90@gmail.com,

संस्कृतच्छात्रोऽहम्।

वर्तमानसमये प्रयागराजनगरे निवसामि।

मम जन्मस्थानम् - सीतापुर उत्तरप्रदेशः वर्तते।

समपर्कः - 9906142677,

ईमेल- sbbanda90@gmail.com,

सदस्यता लें

टिप्पणियाँ (Atom)